そのMESHを使った子ども向けのワークショップが、7月18日、ソニーの体験型科学館「ソニー・エクスプローラサイエンス」(東京・お台場)で開催されました。ずっとMESHが気になっていた筆者も、特別に取材させて頂くことに。

この日ワークショップに参加したのは小学生を中心とした16名ほど。プログラムは、2人1組で実際にMESHに触れ色々な“仕組み”を考えるという内容です。

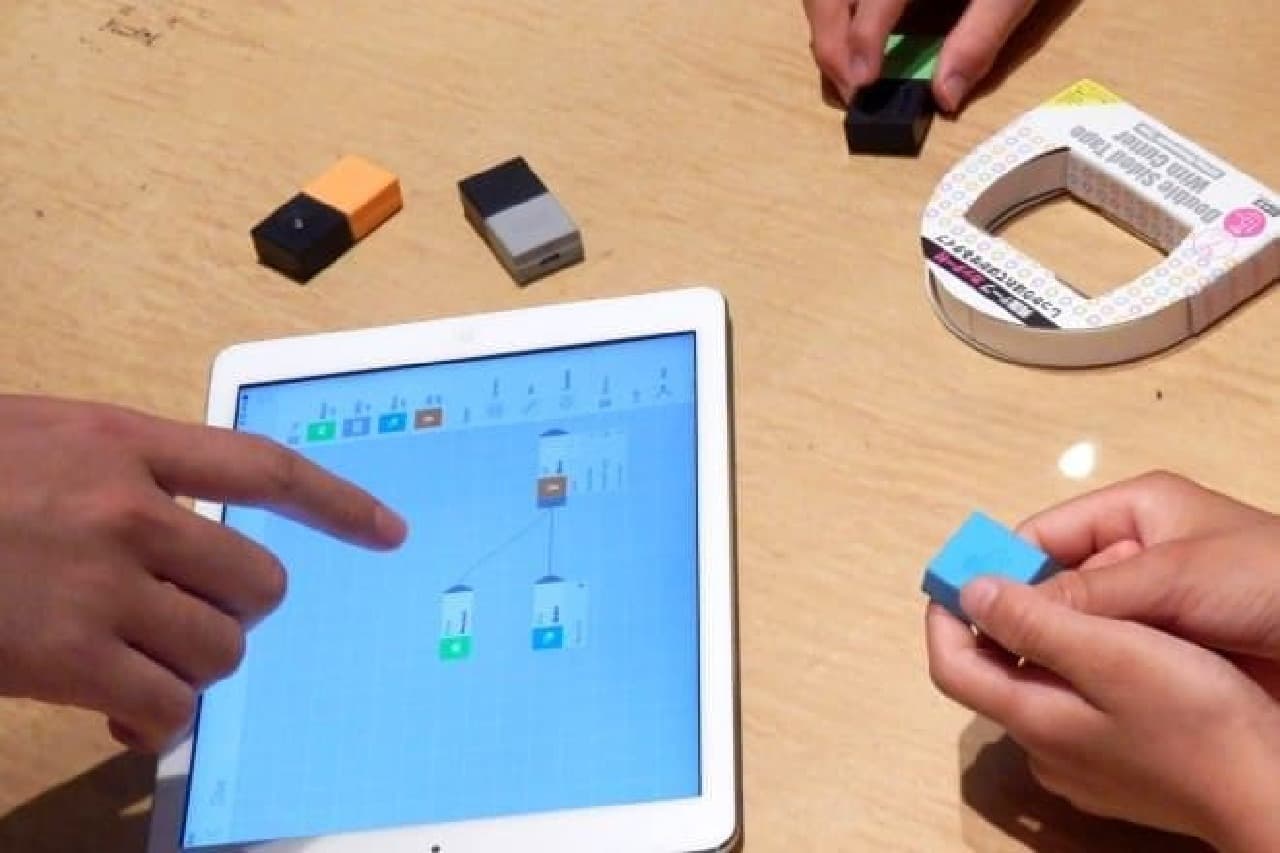

テーブルにはiPadも置かれており、何やらハイテクな雰囲気。大人の筆者でもいまいち仕組みが分かっていないのにこんな小さな子どもでも大丈夫?と勝手に心配していると、「休みの日はロボットを作ってます」といった会話もちらほら。なるほど、みんな立派なサイエンスキッズなんですね!

◆「MESH」ってどうやって使うの?

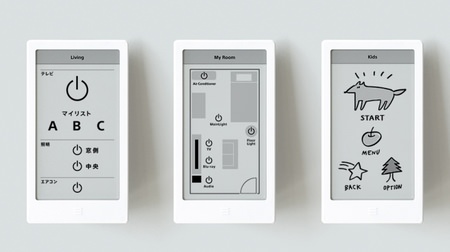

MESHは「動きセンサー」「LEDライト」「ボタンスイッチ」などそれぞれに固有の機能を持っていて、タブレット(現在はiPadのみ)上で簡単に連携できるのが特徴。プログラミングなどの専門知識が無くても絵を描くようにアイデアを表現できます。

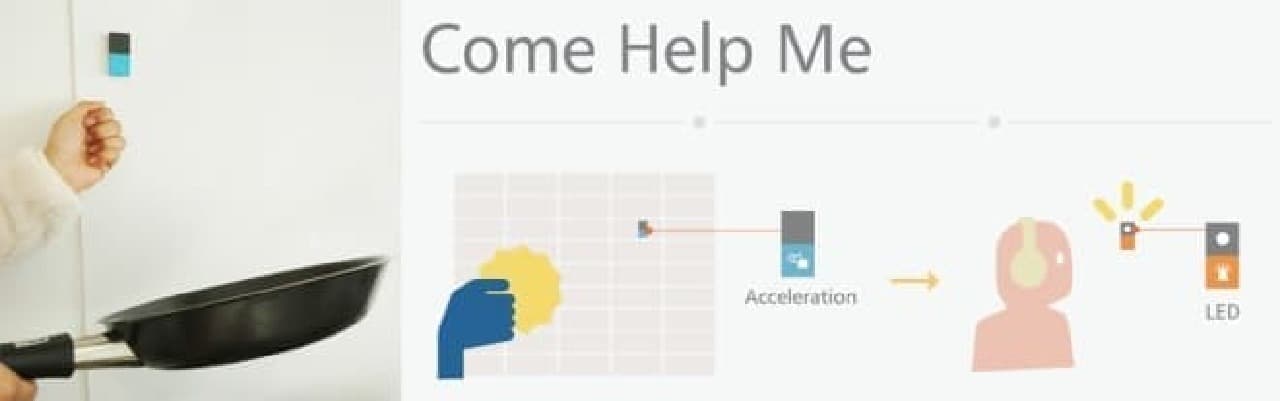

この仕組みを利用して、例えば水色のタグで動きを感知したらオレンジ色のタグを光らせる、というような設定ができます。これを日常生活に応用すると、キッチンの壁をノックする動作で離れた部屋のLEDライトを点灯させることができるとか。

◆さて、何を作ろう?

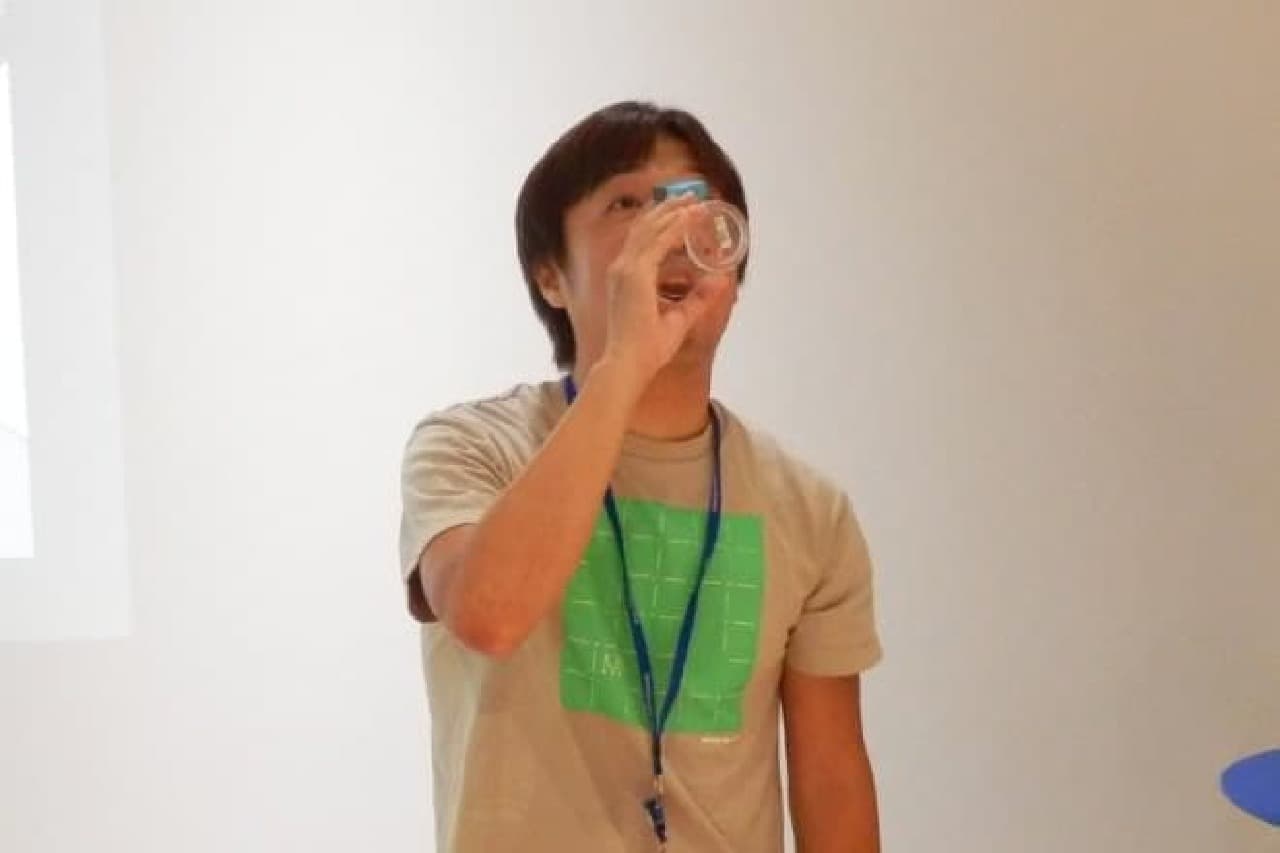

この日の講師は“MESH博士”こと開発チームの飯村さん。始めにお手本として「水を飲むと話すコップ」を見せると子どもたちも興味津々の様子。

プログラミングが自由にできるグレーのMESHを使って、スイッチを入れるとらくがきを始めるロボットも披露。自分でやってみたくてうずうずしている子どもたちも早速自分たちで動かします。

基本的な操作方法を確認したら、会場に用意された様々な日用品を使っていよいよ“発明”開始。

◆楽しみながら課題解決を

ゼロから次々と新しいものを創出していく子どもたちに、無限の可能性を感じた筆者。そういえば自分も工作が好きで、「ホーム・アローン」みたいな仕組みをしょっちゅう考えて遊んでいた気がします(今ではすっかり文系ですが…)。ワークショップが終わる頃には、なんだか無性にMESHが欲しくなっちゃいました。

「MESHは仕組みがシンプルなので、意外と子どもの方が順応しやすいかもしれません。今は自由な発想で楽しんでもらって、将来の課題解決力に繋がっていけば」と話すのは同施設のサイエンスプログラムを担当する初川さん。今日の体験がきっかけで、将来大発明が生まれるかもしれないと思うと胸が熱くなります。

なおソニー・エクスプローラサイエンスでは、ソニーのエンジニアが教える「分解ワークショップ」をはじめ様々なワークショップが開催されています(スケジュールはWebサイトを参照)。夏休みの自由研究のヒント探しに、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか?