音楽を聴くには電気が必要。でも電気を使うにはなんらかの方法でタービンを“回転”させて発電し、その電力を音楽を聴く場所まで送電しなければなりません。この過程では多くのムダが生じてしまいます。

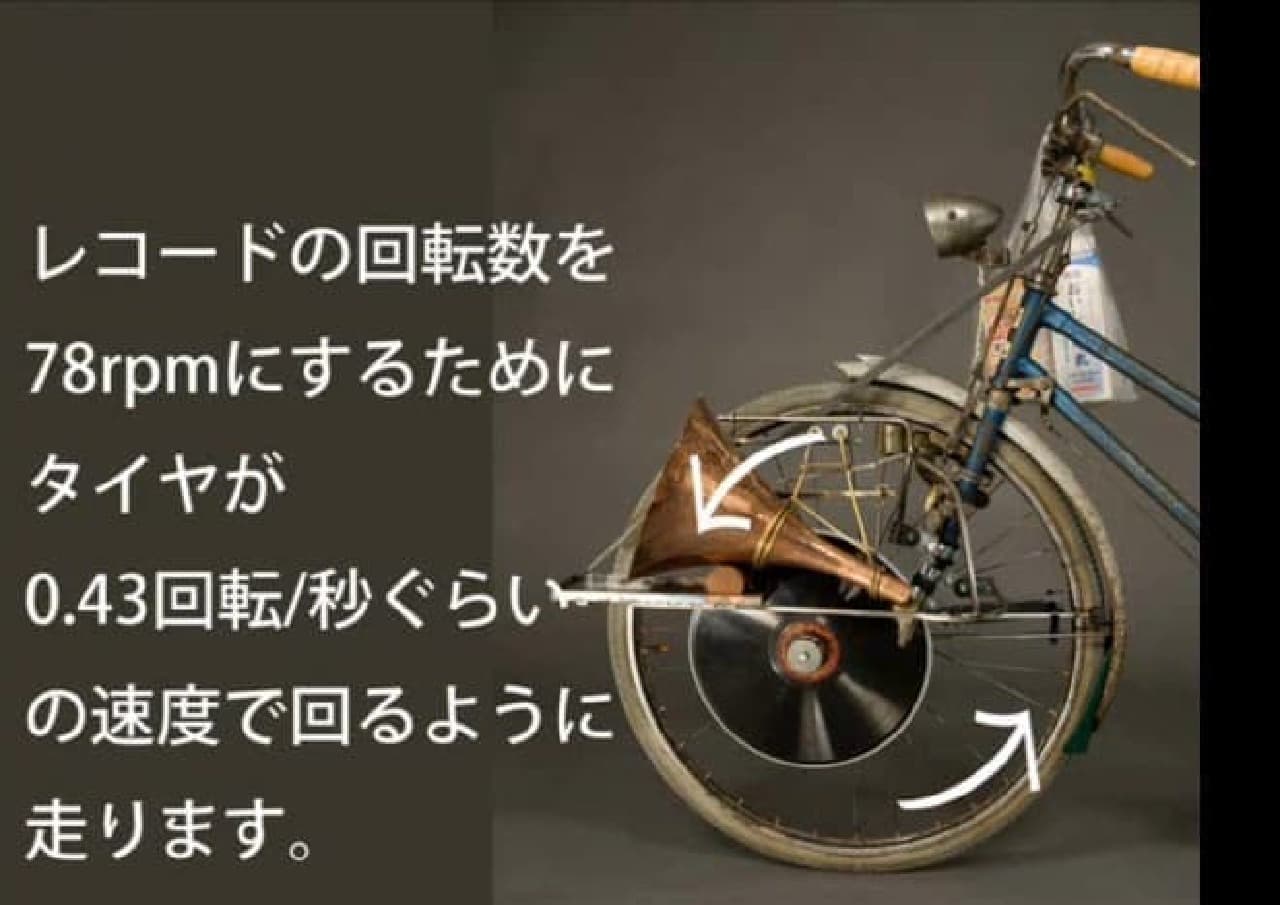

「歌え!自転車」は、このムダを一切省いた画期的なレコードプレーヤー。自転車のタイヤの“回転”を、そのままターンテーブルの“回転”に活用して音楽を再生。ムダのない、ロスレスな音楽再生を可能にしています

「歌え!自転車」で音楽を聴くには、まず好みのSPレコードを用意します。「いまどき、どうやって手に入れるの?」と思うかもしれませんが、神田の中古レコード屋さんなどでは扱いがありますし、古道具屋では安い価格で販売されていたることもあるので、探してみてください。

続いて、入手したSPレコードを「歌え!自転車」に取り付け、盤面に針を落とします。あとは自転車に乗ってペダルを漕げば、音楽を楽しみながら走行できます。

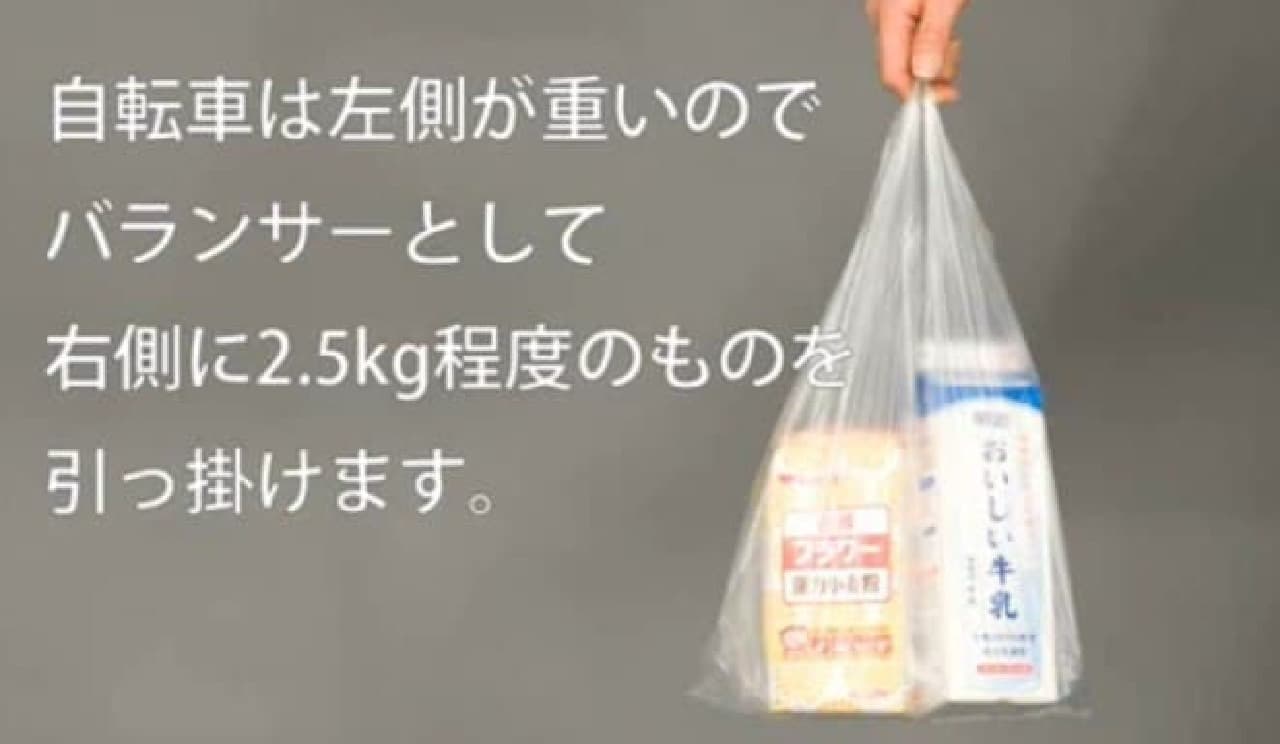

走行時に注意する点は2つ。1つ目はバランサー。SPレコードを演奏する蓄音器のホーンはかなり重めで、自転車は左側に傾きがちになります。真っ直ぐに走行するには、ハンドルの右側に必ずバランサーをぶらさげましょう。バランサーは重さが2.5キロ程度であればなんでもかまいません。なるべく重心を下げた方が安定するので、買い物袋に入れた牛乳などが良いかも。牛乳パックなら、1リットルパック2個と500ミリリットルパック1個で、ぴったり2.5キロになります。

バランサーとして使った後は、おしゃれにパンケーキでも焼きましょう!

2つ目はスピード。ペダルを漕いで音楽が聴こえてくると、うれしくなってしまいついついスピードを出してしまいがち。でも、この「歌え!自転車」では、走行速度があがってしまうと正しい再生ができなくなってしまいます。タイヤの回転を1秒間0.43回に維持し、レコードの回転数を78rpmに保ちましょう。

「音楽が演奏されている間、ずっとそのスピードを維持するなんて無理」

という方には、「馬にんじん」オプションが用意されています。ここに何か好物をぶら下げておき、それを追いかけるつもりで走れば、同じスピードでの走行を続けるという苦しく辛い作業も、少し楽しくなるかもしれません。

至れり尽くせり?

アーチストの折戸朗子さんは、「歌え!自転車」を制作した理由について、「バカな思い付きを真面目にやるのが大事」と考えたためと語っていらっしゃいます。実際、この思い付きを実現するには、大変な苦労があったのだとか。

「歌え!自転車」1号(左)2号(右)

さて、その折戸朗子さんはアーチストグループ「芸術コンプレックス」の一員として、12月5日から「JIS is it - みえない規格-」という展示会に作品を出品されます。

「JIS is it - みえない規格-」のテーマは、「生活の中の『規格』を意識する」こと。例えばリンゴの絵を描くときにも、「スケッチブックのサイズや縦横比率」といった『規格』に影響を受けているのではないか?という点に着目されています。

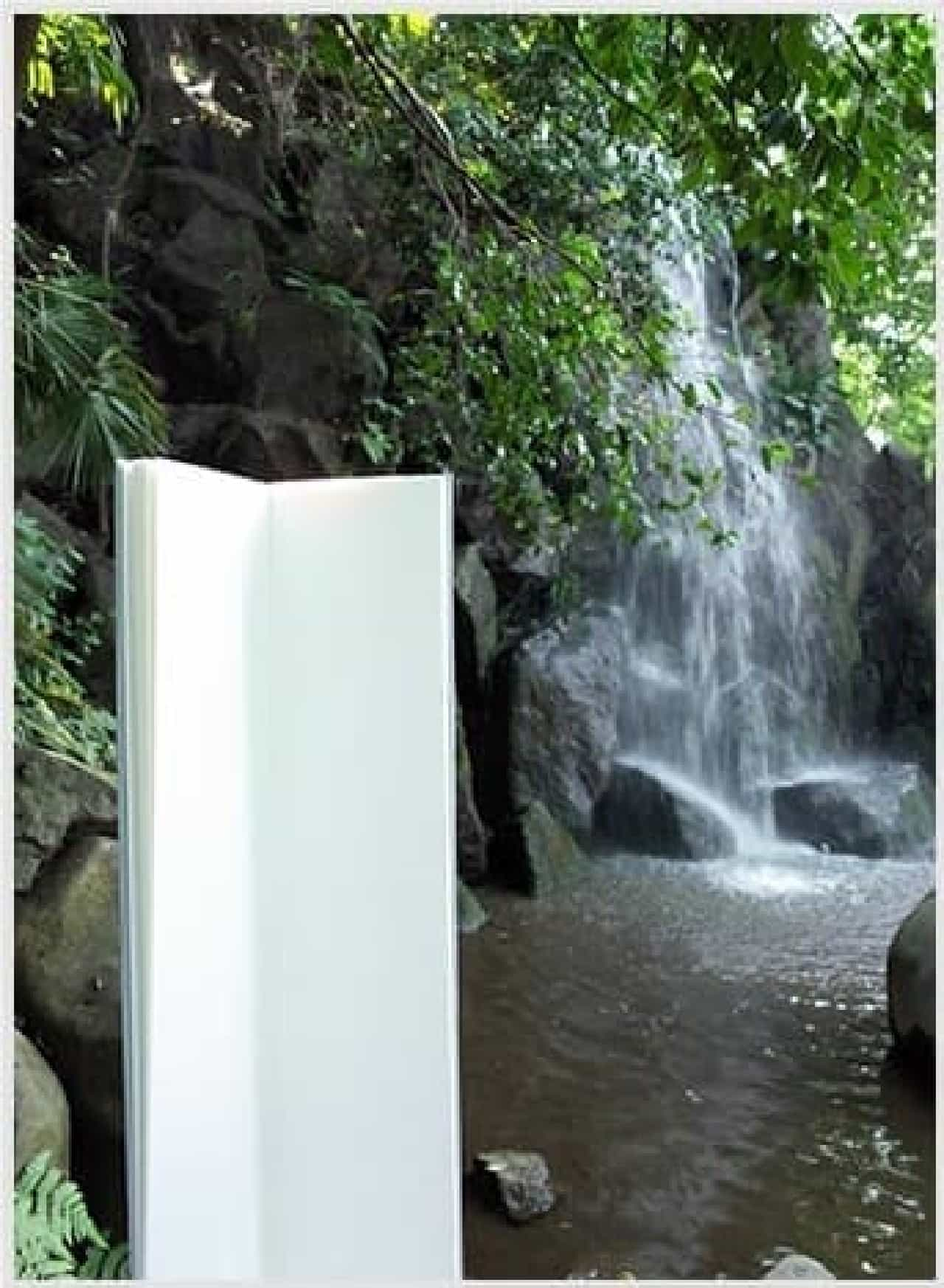

展示会に出品される折戸さんの作品の1つが「滝のためのスケッチブック」。縦長の、巨大サイズのスケッチブックです。

通常、滝の絵を描く時には、スケッチブックのサイズと縦横比に合わせ、滝とその周辺の景色を切り取ります。でも「滝のためのスケッチブック」では、滝のサイズと縦横比に、スケッチブックを合わせているのです。

このスケッチブックに滝を描いたら、その絵はどのようなものになるでしょうか?よりリアルになる?それとも周囲の景色が描けないから、滝のサイズ感が表現できない?それとも??…と、いろいろ想像・妄想してもらうのが、この作品の目的なのだそうです。

折戸さんの作品には、「三角本/六角本」というものもあります。これらは、「本やノートがなぜ長方形なのか?」という疑問から出発したもの。ある日学校に行ったら、ノートや本だけでなく、窓や黒板、机がすべて三角形だったら?そしてそこで学ぶ子どもたちは、どんな発想を持つ大人になるの?そんな想像をめぐらすことのできるアート作品です。

「JIS is it - みえない規格-」は、2015年12月5日から20日まで、東京都美術館のギャラリーCで開催されます。観覧料は無料。休館日や開室時間などについて詳細は、東京都美術館のWebサイトを参照してください。

住所:東京都台東区上野公園8-36