もうすぐ4月。職場に初々しい新入社員が入ってくると同時に、チームをまとめる上司やリーダーになる人も多いのではないでしょうか。

ところで皆さんは、部下や後輩の指導に自信はありますか?

筆者も販売員だった頃に複数のスタッフを指導していた経験があり、なかなか苦労した思い出があります。特に女性の場合は「穏やかで優しい人」と思われたいが故に、「これは叱らなければ」という場面でも厳しく言えないジレンマに陥りやすい印象。

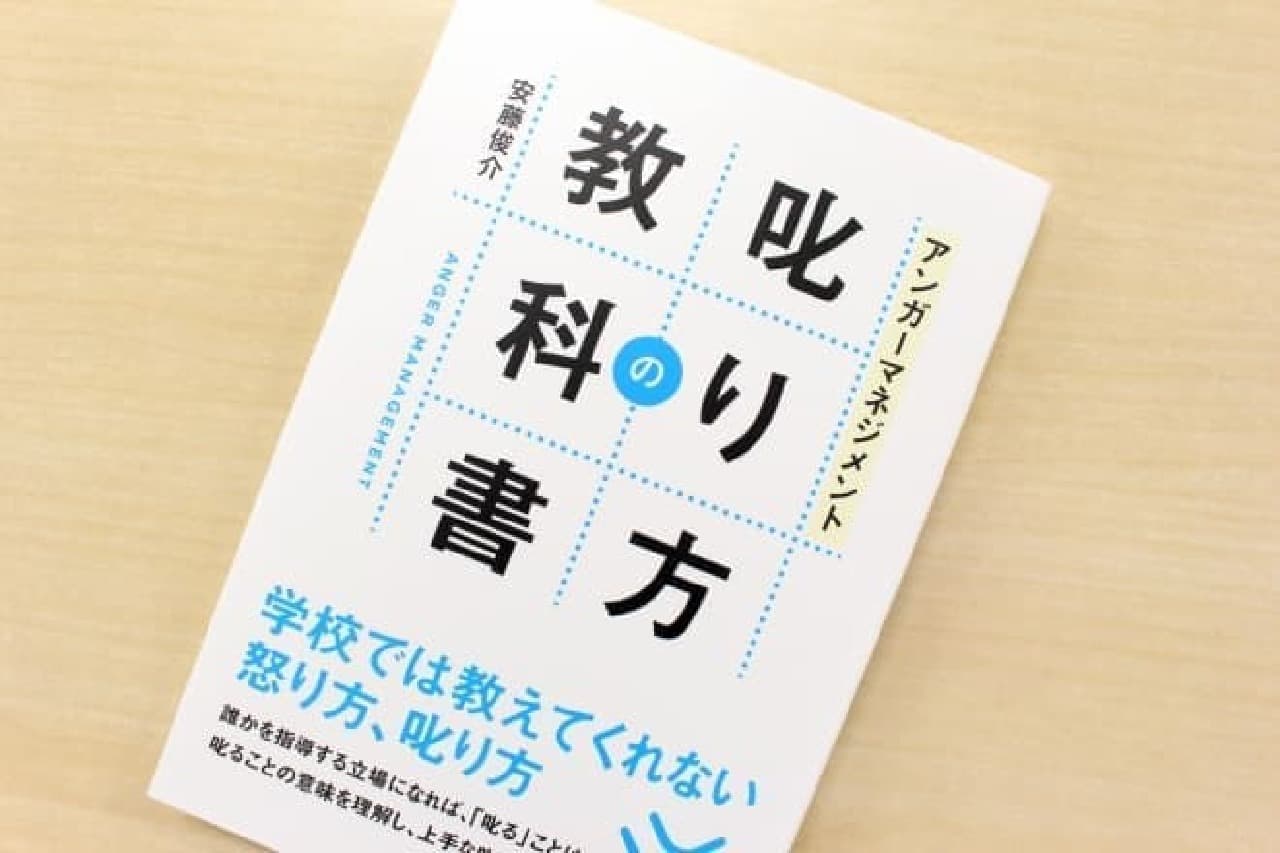

そこで今回は、本日(3月29日)発売の書籍「アンガーマネジメント 叱り方の教科書」から叱り方のコツをご紹介します。

上手な叱り方を身につけよう

同書は叱り方の基本や“部下の怒りタイプ別”叱り方アドバイスなどを、怒りをコントロールするアンガーマネジメントの観点から解説したもの。同書によると「叱るとは単なる技術」であり、スポーツや楽器などと同じように練習した分だけ上手になるといいます。

著者の安藤氏は、叱ることを「第一に相手へのリクエスト、第二に自分の気持ちを伝える手段」と定義づけています。これが怒りを爆発させるだけの叱り方になってしまうと順序が逆になり、相手の耳にも届かないので注意が必要なのだとか。

使ってはいけないNGワード

すぐに意識できそうなのが「言葉」。以下のワードは叱られる側の反発を招きかねないので、うっかり口にしていないかチェックしてみて下さい。1.過去を遡る言葉

【例】

「前から言おうと思ってたけど」

「何度も言ってるけど」

「またなの?」

叱る時はその時、その場所で起きたことだけが基本。形成が不利になりつい過去のことを引っ張り出したとしても、相手は「なぜ今さら」と不信感を抱くだけです。

2.責める言葉

【例】

「なんで?」

「なんでできないの?」

「なぜやらないの?」

詰問調の威圧的な言葉を使うと、叱られる側は委縮してしまいます。問題の解決を優先させるため「どうしたらできる?」「次は何があればできると思う?」など未来を聞く質問を投げかけ、相手に考えさせるような指導が重要とのこと。

3.強い表現

【例】

「いつも」

「絶対」

「間違いなく」

叱る場面で一方的に決めつける言葉を使うのは、レッテルを貼る行為になりかねません。「いつも遅刻している」ではなく「今週は2回も遅刻しているね」とシンプルで正確な表現を心掛けるようにしたいところ。

4.程度言葉

【例】

「しっかりと」

「きちんと」

「普通」

程度言葉は主観的で相手には伝わりにくいもの。「ちゃんと報告して」ではなく「こことここの数字について報告して」「対応策の具体的なステップはどうなってる?」などやはり具体的な表現を用いて伝えると良いそうです。

こうした話し方は始めこそ意識する必要がありますが、慣れてくると無意識に使えるようになるそう。改めて見てみると、下手な叱り方というのは、子どもの頃大人に言われて「理不尽だな」と感じた内容と似ていますね…。この春、本格的に人間関係を見直したい人はぜひ参考にしてみてください!